untitled-Newsletter 19

Sep 01, 2025 7:26 am

Hallo werte Leserschaft,

manchmal, da verfliegt ein Monat und man würde sich über einen doppelten Monat freuen, wie ich ihn letzte Woche in einem Kalender fand, in denen zwei Junis eingeheftet waren. Andererseits ist es auch gut, dass die Zeit voranschreitet und wir nicht in »Täglich grüßt das Murmeltier«-artigen Zeitschleifen leben. Jedenfalls können wir Zeit nur linear wahrnehmen. Und so schreitet die Zeit voran und es ist schon September und dies die 19. Ausgabe meines kleinen Newsletters.

Fragmente

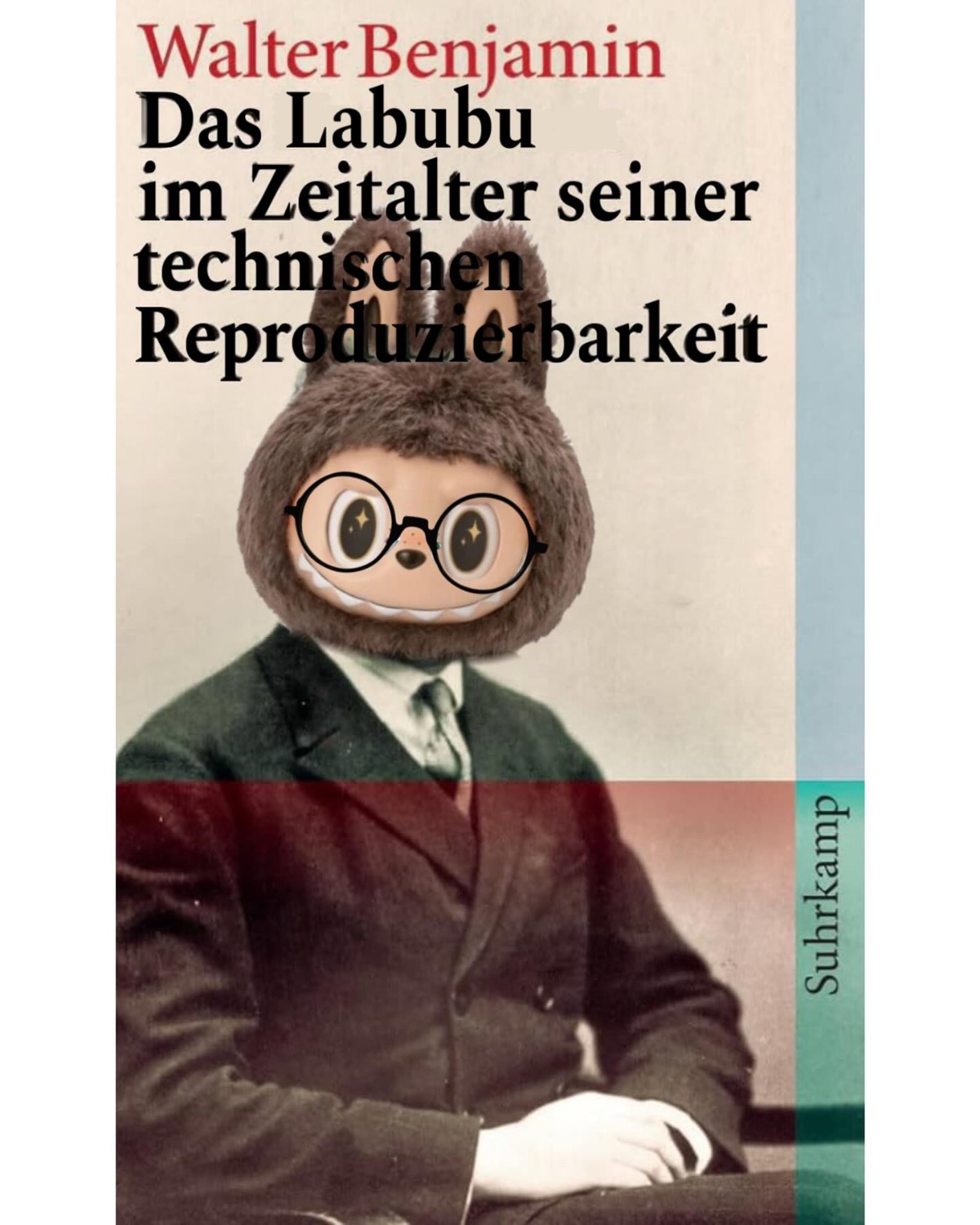

Anfang des Monats stolperte ich über dieses Meme und lachte mehr, als ich sollte. (Wer sich immer noch fragt, was Labubus eigentlich sind, den empfehle ich eine der zahlreichen Analysen).

Aber das Meme brachte mich auf eine andere Frage: Was würde Walter Benjamin wohl über generative KI sagen?

~

Diese Frage muss ich leider vorerst beiseite legen, da ich mich für eine Arbeit mit einem anderen Thema beschäftige, die mich aber über Gernod Böhmes Theorie des »ästhetischen Kapitalismus« führt. Diese bietet unter dem Vorzeichen der generativen KI ebenfalls einige interessante Ansatzpunkte um über die derzeitige Ausprägungen von »KI« noch einmal tiefer nachzudenken:

Die Theorie der ästhetischen Ökonomie geht von dem ubiquitären Phänomen einer Ästhetisierung des Realen aus und nimmt die Tatsache ernst, dass diese Ästhetisierung einen bedeutenden Faktor in der Ökonomie fortgeschrittener kapitalistischer Volkswirtschaften darstellt. Um diese Situation zu erfassen, ist der erste Schritt dieses Ansatzes, den Begriff der »ästhetischen Arbeit« zu bilden. Mit ihm wird die Gesamtheit jener Tätigkeiten bezeichnet, die darauf abzielen, Dingen und Menschen, Städten und Landschaften ein Aussehen zu geben, ihnen eine Ausstrahlung zu verleihen, sie mit einer Atmosphäre zu versehen oder in Ensembles eine Atmosphäre zu erzeugen. […] Die Theorie der ästhetischen Ökonomie geht auch nicht von einer Sonderstellung der Kunst- oder Kulturschaffenden aus, die durch eine Kluft von Kunsthandwerkern, Kosmetikerinnen und Werbeleuten getrennt seien. Der Begriff des ästhetischen Arbeiters umfasst vielmehr das ganze Spektrum vom Anstreicher bis zum Künstler, vom Designer über den Bühnenbildner zum Muzakproduzenten, er umfasst alle menschlichen Tätigkeiten, die den Dingen, Menschen und Ensembles jenes »Mehr« verleihen, das über ihre Vorhandenheit und Zuhandenheit, das über ihre Dinglichkeit und ihre Zweckdienlichkeit hinausgeht. Weil dieses »Mehr« eine eigenständige ökonomische Bedeutung hat, prägte Adorno dafür den Begriff des »Inszenierungswerts«.

[Quelle: Böhme: Ästhetischer Kapitalismus, 2018. S. 26. f]

Böhme beschreibt hier das Hinzufügen eines ideellen Wertes an Güter als etwas genuin menschliches, denn es ist eine ästhetische, kreative Arbeit. Nun könnte man behaupten, wenn man den Narrativen der »Tech-Bros« folgt, dass diese ästhetische, kreative Arbeit in die (generative) KI verlagert wird – und damit diese aufwendige Arbeit, wie das Malen eines Bildes, das Inszenieren eines Photos, das Produzieren eines Videos, »demokratisiert« wird. Aber das ist ein Fehlschluss, denn generative KI ist genauso wenig kreativ, wie sie denkt – sie reproduziert statistisch wahrscheinliche Ergebnisse: Texte, Bilder, Audios, Videos. Die genuine menschliche Kreativität wird dabei nicht ersetzt, sondern ausgebeutet: Die Ergebnisse aufwendiger kreativer Arbeit sind die Ressource auf denen KI-Systeme aufbauen und mittelmäßige – im Sinne von gemittelten – Ergebnisse erzeugen.

Auch ich habe in jüngerer Vergangenheit KIs genutzt, um Vorarbeiten oder Texte zu erzeugen – teils für Themen, auf denen ich keine Expertise habe und bei denen ein durchschnittliches, plausibles Ergebnis mehr als ausreichend war – einfach, weil es auf mehreren Ebenen nicht möglich war, die nötigen Ressourcen in einem akzeptablen Zeitrahmen zu erhalten.

Wenn aber nun die genuine menschliche Tätigkeit des ästhetisch und kreativ Arbeitens, insbesondere von Kunst- und Kulturschaffenden, randständiger wird, weil die Arbeit einfacher reproduziert werden kann, dann werden wir eine Marginalisierung dieser Arbeit erleben: Es werden weniger Menschen benötigt, die kreativ und ästhetisch arbeiten, was wiederum für die kleinere Zahl an Beschäftigten zu einer Aufwertung deren kreativen Arbeit führen kann: »Siehe, diese Arbeit hat ein Mensch gemacht«.

Offen bleibt zunächst auch noch die Frage, ob durch die einfachere Reproduktion von kreativer Arbeit der Inszenierungswert zukünftig entwertet wird? In einem kulturpessimistischem Szenario könnte ich mir ausmalen, dass dies über einen gewissen Zeitraum stattfindet, so lange, bis sich die KI-Produke so stark verbessert haben, dass wir keine Unterschiede mehr erkennen können und wir uns so sehr an die KI-Produkte – Text, Bilder, Musik und Videos – gewöhnt haben. In ähnlicher Weise könnten die Ergebnisse genuiner kreativer Arbeit ein höheres Distiktionsmerkmal sein, wie es heute schon bei Konsumgütern zwischen IKEA und Manufaktum ist: »Siehe, ich kann es mir leisten«.

Böhme schreibt weiter:

Entscheidend für die ästhetische Ökonomie ist, dass sich ein quantitativ bedeutender Sektor der Gesamtwirtschaft auf die Produktion von Inszenierungswerten ausrichtet bzw. ein wesentlicher Teil der Warenproduktion darin besteht, die Ware mit Inszenierungswert zu versehen. Die ästhetische Ökonomie produziert also zum großen Teil Werte, die man eigentlich nicht braucht. Damit erweist sie sich als eine besondere Entwicklungsstufe des Kapitalismus.

[Quelle: Böhme: Ästhetischer Kapitalismus, 2018. S. 27 f.]

Und hier kann generative KI als ein weiterer Beschleuniger dienen: Immer mehr Waren können in immer kürzerer Zeit produziert und beworben werden. Alles zur Steigerung der Quartalszahlen: Jedes Quartal muss das Quartal davor übertreffen; jedes Quartal muss das Vorjahresquartal übertreffen; jedes Jahr muss das Jahr davor übertreffen. Und mit (generativer) KI können hier Personalkosten eingespart und Zeiträume gestrafft werden, ohne das Niveau des ästhetischen Status-Quo zu schwächen.

Kreative Arbeit wird uns, als menschliche Eigenschaft und Drang, erhalten bleiben – es wird immer Menschen geben, die sich kreativ äußern, in Text, Bild, Musik oder Film –, aber es wird schwerer werden, die kreative Arbeitskraft zum Markt zu tragen.

~

Seitdem ich mich vor einiger Zeit mit dem Metaverse beschäftigt habe, lässt mich ein Gedanke nicht mehr los (wie schon vor gut einem Jahr einmal angerissen): Hier sollte ein neues Frontier geschaffen werden. Frontiers, so ließe sich lapidar beschreiben, sind die weißen, unentdeckten Flecken auf der Landkarte – aber das ist eine sehr einfache und eurozentristische Sichtweise, denn die meisten Frontiers der Geschichte, abgesehen von Extremen wie der Antarktis, waren keine leeren, unbewohnten Räume, sondern Lebensräume. Auch wenn die Motivation zum Entdecken der Räume und das Überwindern der Grenzen aus der Wissenschaft oder dem Willen zum Ausreizen des menschlich möglichen war, so ist die Folge dieser Pionierleistungen ein Ausweiten der Frontiers und dem Beginn einer Ausbeutung und Kolonialisierung.

Der klassische ›Frontier‹-Begriff, wie er etwa von Anna Dobelmann im Wörterbuch der Land- und Rohstoffkonflikte beschrieben wird, ist im physischem Raum verhaftet. Die Grundzüge des Begriffs lassen sich aber auch auf die digitalen Räume und mögliche Zwischenräume übertragen: Ausweiten von Grenzen, Erobern von Räumen und Extrahieren von Rohstoffen (mittels neuer Technologien) zwecks der Kapitalakkumulation.

Das Metaverse war – oder möglicherweise immer noch ist – ein solcher Versuch, bei dem nicht nur ein neuer Raum erobert werden sollte, sondern sogar ein ganz neuer Raum erschaffen werden sollte, der Erobert und kapitalistisch ausgebeutet werden kann – und zwar Aufgrund der Spielregeln, die die Firmen hinter den Metaversen, wie bspw. Meta, selbst aufstellen und ohne die physischen und materiellen Grenzen des physischen Raums.

Mit Blockchain und den verschiedenen, darauf aufbauenden Technologien wie Crypto-Währungen, NFTs und Web3 haben wir vor einigen Jahren schon etwas ähnliches Erlebt: Eine neue Technologie eröffnet einen neuen Raum, eine Goldgräberstimmung setzt ein und der Raum wird erobert, mit dem Versprechen, dass hier jeder zu einem neuen Glücksritter werden kann.

Und mit AI bzw. KI erleben wir derzeit ein ähnliches Phänomen: Eine neue Technologie aus der Computer-Wissenschaft eröffnet einen neuen Raum, die Goldgräberstimmung ist seit 2-3 Jahren ungebrochen und es wird nach einem Nutzen und einem Geschäftsmodell gesucht, dass die massiven Investitionen wieder einspielt und dem Pionier eine marktbeherrschende Position sichert.

Die sozio-ökonomischen und ökologischen Folgen der Ausweitung dieser Frontiers stehen hinten an, getreu dem alten Motto von Facebook: »move fast and break things«. Nur dass es hier nicht um ein paar kaputte Teller geht, sondern um globale gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Folgen. Nicht nur, dass sowohl Blockchain als auch AI Unmengen von Energie und Computer-Leistung verpulvern und somit viel thermische Energie erzeugen, sondern insbesondere AI führt uns in ein neues Zeitalter in dem wir einen Vertrauensverlust in Medien – Bild, Text, Ton und Video – verlieren.

Diesen neuen Frontiers ist zudem gemein, dass sie unregulierte Räume schaffen, bei denen ein gesellschaftlicher Schaden angerichtet wird, bevor die Legislative die Menschen schützen kann. Hinzu kommt, dass diese digitalen Räume sich einer lokalen Gesetzgebung zwar nicht entziehen, aber durch die abstrakten Räume und meist global operierenden Server-Standorte schwer zu fassen sind.

Neben Blockchain, Metaverse bzw. VR (und auch AR bzw. Spatial Computing) und AI zähle ich auch Brain-Chips und den Weltraum zu Frontiers des 21. Jahrhunderts.

Und es wirkt, als ob die großen Konzerne und Milliardäre nach dem nächsten großen Ding suchen, um weiter ihren Reichtum zu steigern, frei nach dem englischen Ausdruck: »throwing things at the wall and see what sticks«. Und weil die Claims im physischen Raum und im derzeitigen Internet abgesteckt sind, braucht es neue Räume, neue Frontiers, die erobert und ausgebeutet werden können.

Randnotizen

📼 Apple Design: The Health Data Trap: In diesem Video-Essay analysiert Design Lovers wie Apple mit einer geschickten Kombination aus Design und Verhaltenspsychologie die Apple Watch zu einem süchtig-machendem Gerät entwickelt hat.

~

🎙️ Legion: House Of Scam: In dieser 6-teiligen Serie vom Podcast Legion geht es um Online-Betrug und die Strukturen dahinter. Die Spuren eines Fake-Profils auf einem Dating-Portal führen nach Südostasien und decken erschreckende Umstände auf: Menschen werden unter falschen Job-Versprächen gelockt und zum Betrug gezwungen. Die »Hallo Papa, hier ist meine neue Nummer«-Masche und ähnliche Betrugsversuche sind nur die Spitze des Eisbergs und gehen von Fake-Profilen, Daten-Diebstal, Fußballwetten und Geldwäsche bis zu Sklaverei, Menschenhandel und Folter. In den Show-Notes zu Folge 6 gibt es einen Hinweis, wie auf Scam-Nachrichten reagiert werden soll:

Hi there. I understand that this is a scam. Please stop contacting me. If you’re in danger yourself and can safely access the internet, here are some places you can try to reach out to:

Global Advance Projects: https://www.globaladvanceprojects.org/

Global Alms: https://www.globalalms.com/

Or you can contact your embassy.

Take care!

Einfach in der Notiz-App auf eurem Handy speichern und bei Bedarf kopieren.

~

📼 Why Are Designers Switching Back To Paper?: Das Video hat einen furchtbaren Clickbait-Titel, zeigt aber noch mal einige gute Gründe auf, warum man mehr auf dem Papier Denken und Gestalten sollte, bevor es an die digitale Umsetzung geht. Quintessenz: Flexibilität und die Fähigkeit, Lösungen für Probleme im Prozess oder im Gespräch zu finden und zu kommunizieren. Fähigkeiten, die auch KI so schnell nicht ersetzen kann.

~

📝 Petition HouseEurope: Die Petition von HouseEurope hatte ich vor ein paar Monaten schon einmal im Newsletter, die Initiative braucht aber noch ein paar Tausend Unterschriften je Mitgliedsstaat der EU.

Worum geht es? Statt, wie derzeit üblich, Gebäude überwiegen abzureißen und auf dem Boden neue Gebäude zu errichten, soll es mit einem Gesetz auf EU-Ebene verpflichtend werden, Gebäude und die darin verbaute »graue Energie« zu erhalten – also: Umbau statt Neubau.

Auf der Website von HouseEurope gibt es zudem viel Hintergrundinfos und eine Sammlung von Umbau-Beispielen. Dazu empfehle ich auch nochmals den brand eins-Podcast mit dem Architekten Arno Brandlhuber.

Musik zum Ausgang

Es gibt Phasen, da höre ich wenig Musik und manchmal braucht es dann ein Stück, das mich wieder hineinzieht. Und dieses Mal war es »MEAN« von HEALTH und Chelsea Wolf (Bandcamp, Spotify). Der dunkle, raue und beinahe hypnotische Sound mit einer Mischung aus Darkwave und Industrial hat mich in den Bann gezogen und mir wieder Lust auf mehr Musik gemacht und deshalb landet der Song auch auf der Spotify-Playlist zum Newsletter.

Nachwort

Vor ein paar Tagen sah ich mit einem Freund den Film »In die Sonne schauen« und der Großteil dieses Newsletters entstand unter den nachhallenden Eindrücken dieses intensiven und verstörenden Films. Wer auch Filme mag, die einen nach dem Schauen noch beschäftigen und mit mehr Fragen als klaren Antworten zurücklassen, denjenigen sei dieser Film wärmstens empfohlen. Mir hat der Film jedenfalls auch wieder Lust auf mehr Kino gemacht.

Beste Grüße